老福州,老照片 (一)

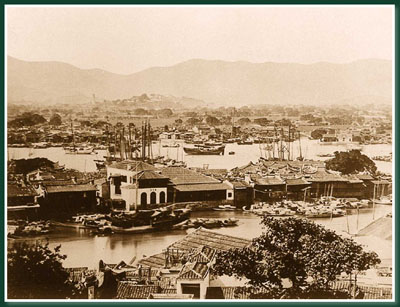

这张照片呈现清末福州城南门雄伟壮观的景象。白塔、乌塔历历在目,南门城楼也特别引人注目。南门以内,市井繁华,古代民居建筑的风火墙,形成了万千曲线,犹如万顷波涛,赋予古城一种特有的美感。白塔又名定光塔,全名报恩定光多宝塔,矗立在于山西麓,与乌山乌塔遥遥相对。初建于唐天元年( 904 年),是闽王王审知为报父兄教养之恩而建。塔南有白塔寺,为宫殿式建筑。相传开塔基时发现一颗宝珠,故名“定光多宝塔”。白塔原先是一座高41米的内砌砖轴、外围木构的七层八角楼阁式砖木塔。明嘉靖十三年,毁于一场雷火。现存的塔是明嘉靖二十七年(1548年)改建的,外围砌砖,内壁架木,七层八角,外敷白灰,故名白塔。乌塔位于福州市内乌石山东麓,与于山白塔遥遥相对,原名“崇妙保圣坚牢塔”。它的前身系唐贞元十五年(公元七九九年) 所建“净光塔”。唐乾符六年(公元八七九年)被毁。闽永隆三年(公元九四一年),闽王王审知第七子王延曦准备在旧址上重建九层宝塔,方到七层,王延曦被臣属所杀,工程遂告结束。塔为八角七层,通高三十五米,每层塔壁均有浮雕佛像,共有四十六尊。四层、五层、七层,嵌有塔名碑、建塔塔记和祈福题名碑等。近代重修,可登临。

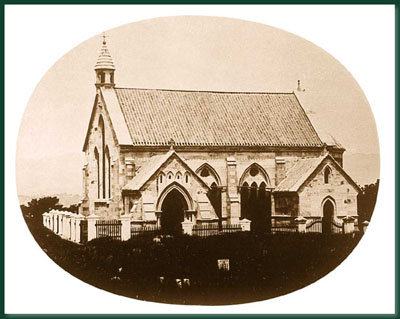

艾儒略(Giulios Aleni)(1582-1649)。意大利传教士,1582年生于意大利布雷西亚。 明万历四十一年(1613年)到中国各地传教。所著《职方外纪》一书是继利玛窦的《坤舆万国全图》之后详细介绍世界地理的文献。1649年艾儒略在福州逝世。

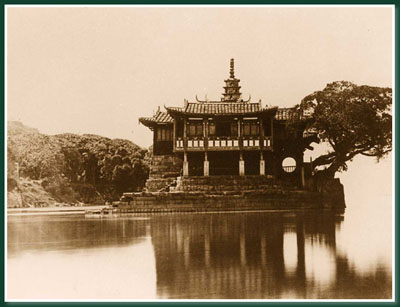

福州洪塘金山寺

金山寺,位于福州西郊洪塘村附近乌龙江上,是福建唯一的水中寺。金山寺原是江心的小石阜,俗传它能“从潮升降,水涨山升而不淹没”。因为它的形状象石印浮于水面,有如江南镇江之金山,故日“小金山”。七八百年前的宋代,人们在这小阜上建起一座七层八级的实心塔,高约7米,花岗石砌成,后来又在塔周围建了小巧玲珑的庵堂。 现在的金山寺系1934年重建的,因限于地形,寺院没有巍峨的殿阁和巨大的佛像,但小巧玲珑,佳景天然,在全省寺院中独具一格。塔前有“观音阁”,塔后有“大悲楼”,左右各有一间斗室。左室名“怡怡斋”,明抗倭名将福州人张经,年轻时曾在这里读书。右室名“借借室”,相传明嘉靖年间,爱国学者林龙江在此著书立说。他所用的桌椅器具等物全是向附近村民借来的,所以称为“借借室”。室的门上有他自署的一副对联:“山川寄迹原非我,天地为庐亦借人。” 从远处看,小小的金山寺屹立于闽江南港的碧波之中,日夜长浮,有如一艘楼船,劈波斩浪,逆水上行。金山寺的前殿有一副有名的楹联:“日夜长浮,不用千篙争上水;乾坤屹立,独能一柱砥中流。”很贴切地形容了这个景象。 金山寺规模虽小,但四面临江,环境清幽,胜迹颇多。塔寺四周仍可寻见古时八景:“洪塘古渡”、“石仓秋烟”、“妙高钟声”、“半洲渔火”、“云程石塔”、“巴山风帆”、“环峰夜月”、“旗麓斜阳”,踏踪觅迹,访古探幽,别有情趣。如果在金山寺凭栏远眺,可见碧波荡漾,风帆浮动,“四周九山如群龙,矫若云海来相从”。全省最长的公路大桥——洪塘大桥,从金山寺不远处跨江而过。福州受佛学的影响最为深远,历史上出现了众多佛教界名人,市民普遍信仰佛教文化,福州城内至今还留存了多处佛教寺庙,其突出的历史文化特点就是佛、佛教文化。福州可以概括为“海天佛国”。佛教传入中国后,在福建逐渐深入人心,发扬光大。唐宋以来,佛教历史上的十大禅师有八九个都和福建有关。长乐人百丈禅师曾提出“一日不做,一日不食”的观点,提倡僧侣和寺庙自给自足的精神,对以后寺庙的制度产生深远的影响。解放之后的第一届中国佛教协会会长虚云禅师,是毛泽东同志亲自任命的,他就曾任鼓山住持。从佛教对民间的影响看,目前福州城内保存了很多寺庙,西禅寺、金山寺等,在全国享有盛名。这些寺庙的规模和档次都非常高,表现出非凡的气度和空灵。就全国来看,就只有福州这个省会城市在市区中包含着这么多的寺庙。在佛教和禅宗包容平和精神的影响下,福州的文化气氛比较浓,容易出开一代风气的人。例如,开眼看世界的第一人林则徐,这本质上就是佛教的包容、吸纳精神。正是这种包容平和的精神,使得福州在文化和学术上易开一代风气,但在具体的行和做上却不擅长,不够执着,拼搏不够,小富即安。佛家文化、名寺古刹这是福州最大的特色。

六百多年前,明太祖派江夏侯周德兴来闽布置江防。从海口到福州设三十八座烽火台,其中设在琅岐的闽江口烽火台,如今尚存残壁断墙。康熙五十七年建在琅岐的金牌寨城目前还能找出遗迹,炮台也保存良好。长乐洋屿附近的闽江中有一小岛,雍正六年时建有驻扎水军用的员山水寨,至今这里还有当年水军修的简易码头。明嘉靖四十年,为防御倭寇,“省会咽喉”闽安镇曾建松门水寨、东高寨、乌猪寨、高山寨,这些寨现在都能找到遗址。琅岐岛地处闽江入海口,位于闽江口“金三角”经济圈的中心。地理位置在东经119度33分至119度41分、北纬26度4分至26度8分之间。岛三面环江,东面靠海,与马祖列岛仅一水之隔。

距马尾港20公里,福州市40公里。距台湾基隆港146海里,距马祖列岛18海里。距长乐国际机场26公里,距福厦高速公路25公里。琅岐岛江海通津,港口不冻不淤,水深,江面广阔。岛中央属丘陵地带,四周则为平原。河浦防护林带纵横交错。环岛海堤42公里,抵御风沙,锁住海潮。岛外是广阔的滩涂,为“蓝色的聚宝盆”。素有“鱼米瓜果禽蛋之乡”的美称。

中洲岛是闽江台江段的一个江心小岛屿,连接着仓山与台江的解放大桥就在那里跨江墩岛而过。江中有岛、岛上有桥。

福建是乌龙茶与茉莉花茶最大产地,铁观音更是历代王朝的贡品,远销海内外。而茉莉花茶更是采用独特制作方法,其香味幽远,令人回味无穷。